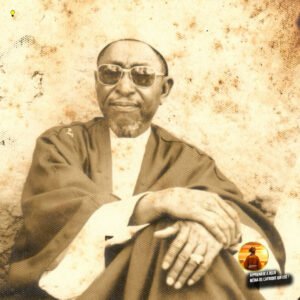

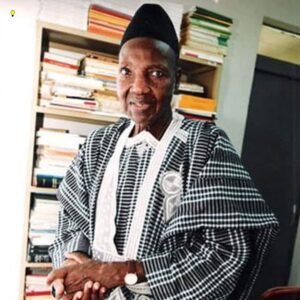

Joseph Ki-Zerbo : le flambeau panafricaniste de l’Afrique des consciences

Figure majeure du panafricanisme intellectuel, Joseph Ki-Zerbo a consacré sa vie à l’unité africaine, à la réhabilitation de l’histoire du continent et à une éducation décolonisée. De ses rencontres avec Nkrumah, Lumumba ou Cabral, jusqu’à ses combats politiques et académiques, il a incarné une vision exigeante, lucide et radicalement africaine du progrès. Cet article revient sur l’héritage de ce penseur visionnaire, dont les idées restent essentielles à l’heure des défis géopolitiques contemporains.

À travers l’histoire contemporaine du continent africain, peu de figures intellectuelles peuvent se targuer d’avoir autant œuvré pour la renaissance africaine que Joseph Ki-Zerbo. Historien, homme politique, militant de la liberté et penseur infatigable, il fut une incarnation vivante du panafricanisme dans sa version la plus authentique et la plus engagée. Là où d’autres se limitaient aux discours, Ki-Zerbo joignait la parole à l’acte, mêlant savoir, courage et sacrifices personnels pour promouvoir une Afrique libre, unie et souveraine.

Un engagement total dès la jeunesse

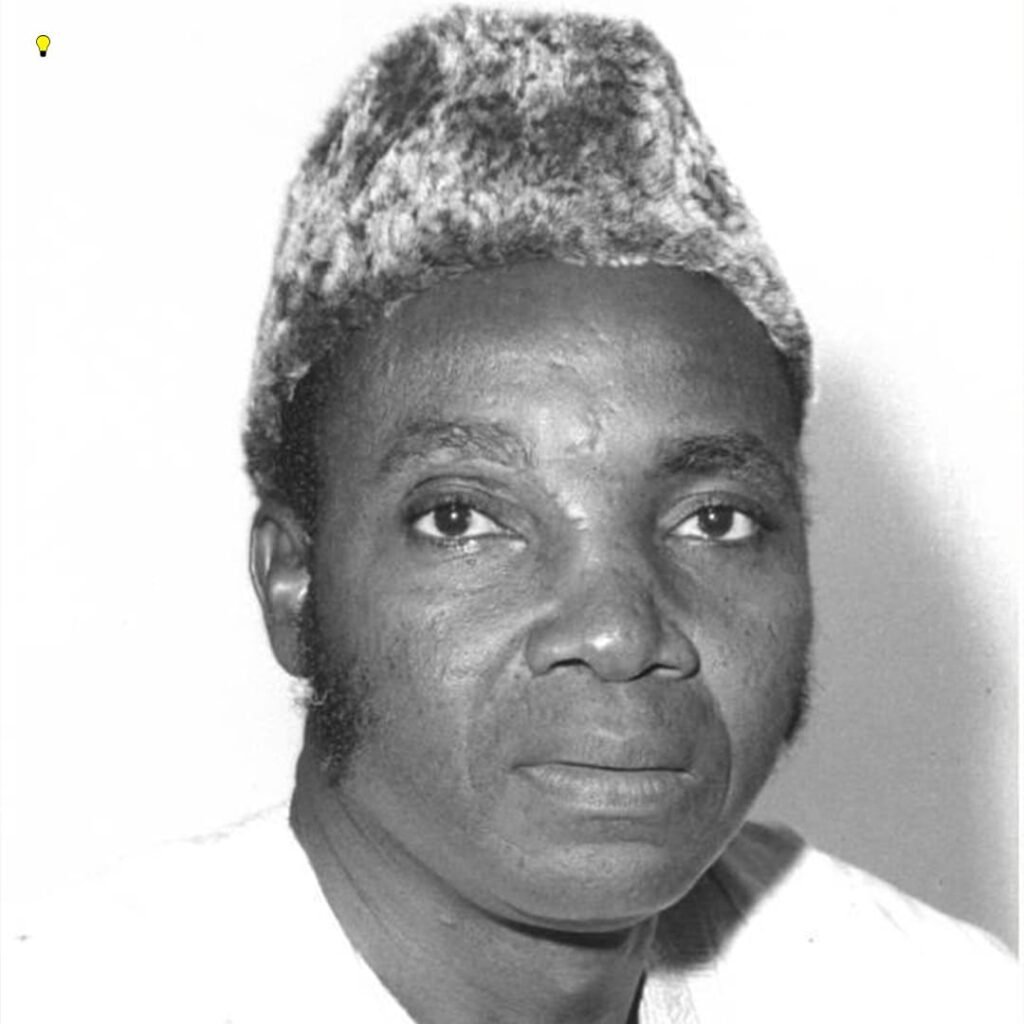

Né en 1922 à Toma, au Burkina Faso, Joseph Ki-Zerbo est très tôt marqué par les humiliations de la colonisation. Brillant étudiant, il obtient en 1956 l’agrégation d’histoire en France, devenant l’un des premiers Africains à atteindre ce niveau académique. Mais au lieu de servir les intérêts de la métropole comme tant d’autres, il choisit de retourner en Afrique pour y mener un combat sans concession pour la décolonisation et l’unité du continent.

« C’est à la sortie de mes études que je me suis lancé à fonds dans la lutte pour l’indépendance et pour l’unité africaine », écrivait-il.

Son combat ne s’arrêta jamais à la dénonciation : il fut de ceux qui croient en la force de l’histoire pour libérer l’homme africain de l’aliénation mentale.

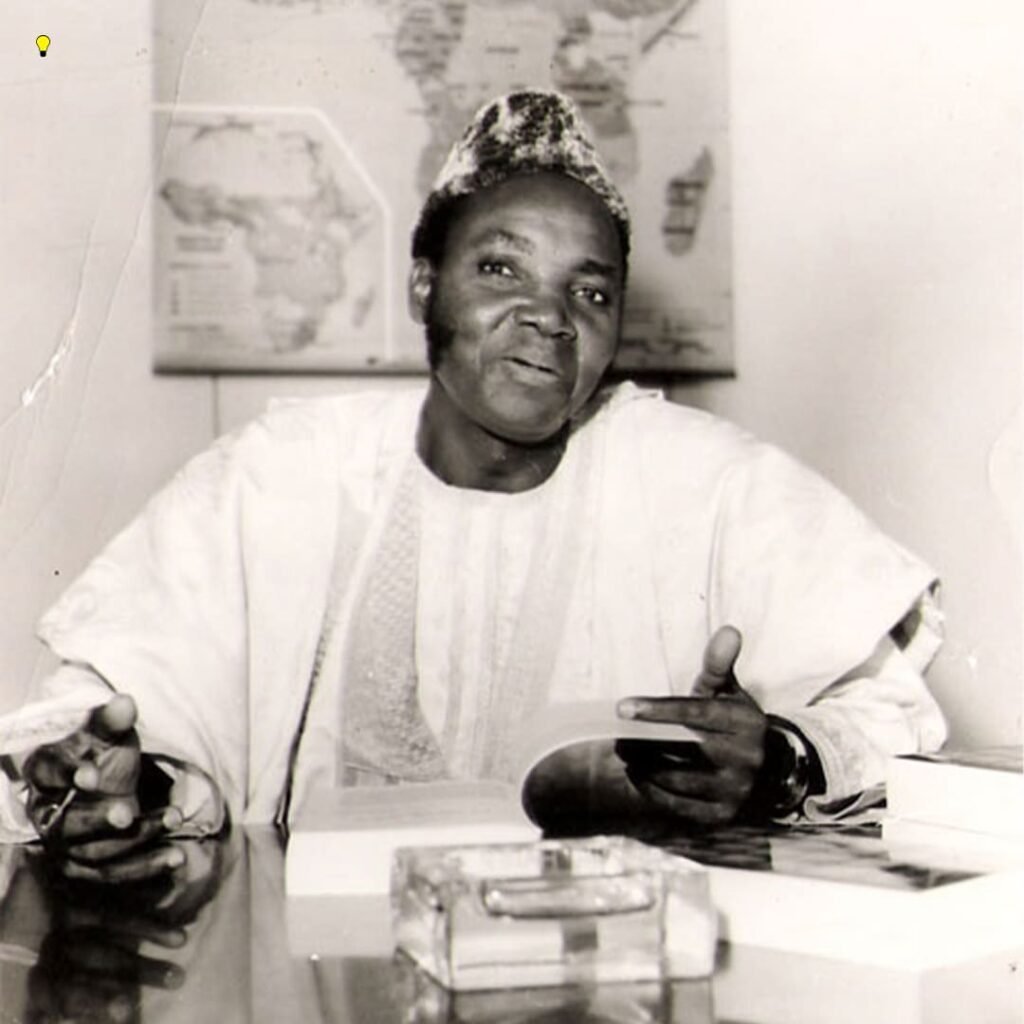

Des rencontres décisives avec les géants du panafricanisme

Ki-Zerbo fut un intellectuel de terrain. Dès les années 1950, il fréquente les plus grands noms du panafricanisme : Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Amilcar Cabral, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop ou encore Frantz Fanon. Il ne s’agit pas de simples rencontres symboliques : ces échanges sont fondateurs et orientent profondément sa pensée.

En 1958, il rencontre Nkrumah au Ghana et lui présente le manifeste du Mouvement de Libération National (MLN), parti qu’il venait de créer avec des figures comme Stanislas Adotevi. Le slogan était clair : « Libérons l’Afrique ». De cette rencontre, il dira : « J’avais le sentiment d’avoir acquis mon passeport de citoyen panafricain ».

Un militantisme ancré dans les actes

Joseph Ki-Zerbo ne fut pas un penseur en chambre. À l’appel de Sékou Touré, après le fameux « non » de la Guinée à la France en 1958, il quitte son poste de professeur à Dakar pour aller soutenir la jeune République. Il renonce à une brillante carrière universitaire en France pour rejoindre le combat politique et éducatif. C’est lui qui organise l’arrivée d’intellectuels africains en Guinée pour remplacer les enseignants français partis précipitamment.

Il fonde ensuite plusieurs structures de portée continentale comme le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), le CEDA (Centre d’Études pour le Développement de l’Afrique) et plus tard, en exil à Dakar, le CRDE (Centre de Recherche pour le Développement Endogène). Tous ces projets avaient une finalité commune : reconstruire l’Afrique par elle-même, sur la base de ses savoirs, ses langues, sa culture et sa dignité.

Une pensée politique d’une lucidité rare

Dans son œuvre prolifique, Joseph Ki-Zerbo analyse le panafricanisme non pas comme une utopie, mais comme une nécessité historique. Pour lui, « l’Afrique se libérera de manière panafricaine ou ne se libérera pas ». Il propose une lecture à trois dimensions de l’intégration : historique et culturelle, économique et géographique, sociale et organique.

Il critique également les idéologies importées (communisme, capitalisme), affirmant que le salut de l’Afrique réside dans l’africanisme : un retour à soi, à ses racines, à ses systèmes de pensée propres. Inspiré par la philosophie Ubuntu — « je suis parce que nous sommes » —, il appelait à une solidarité organique entre Africains.

L’éducation comme levier de libération

Pour Ki-Zerbo, l’école est le lieu décisif du combat panafricain. Il dénonçait une éducation coloniale qui formate les élites africaines à reproduire les modèles occidentaux, déconnectés des réalités africaines. Dans son livre Éduquer ou périr (1990), il insiste sur la nécessité de rendre l’éducation accessible à tous, de l’adapter aux contextes locaux et d’y intégrer les langues africaines.

Selon lui, l’école devait former des citoyens conscients, enracinés dans leur culture, capables de développer des solutions endogènes aux problèmes africains. Il voyait l’enseignement de l’histoire africaine comme un impératif de survie : « Là où il y a des hommes, il y a histoire, avec ou sans écriture ».

Une œuvre monumentale encore sous-exploitée

Son œuvre majeure, L’Histoire de l’Afrique noire : des origines à nos jours, publiée en 1972, est la première histoire du continent écrite par un Africain à partir de sources africaines. Cette œuvre a forcé l’UNESCO à revoir sa copie et à entamer l’écriture de l’Histoire générale de l’Afrique, un projet auquel Ki-Zerbo apportera la méthodologie.

Pourtant, malgré l’importance de ses contributions, ses livres sont rarement enseignés dans les écoles africaines, et ses écrits souvent introuvables. Sa pensée reste marginalisée dans des systèmes éducatifs toujours sous influence occidentale.

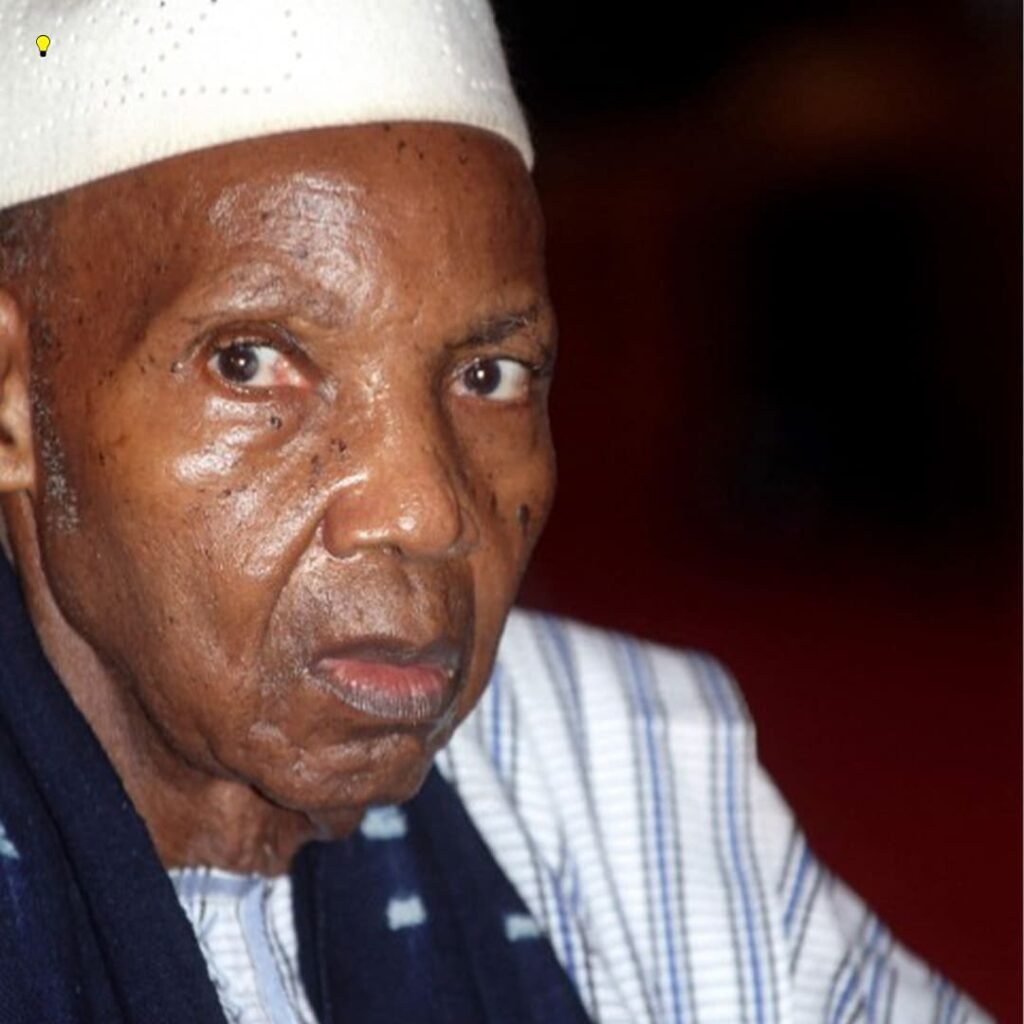

Un héritage pour la jeunesse panafricaine

Joseph Ki-Zerbo est mort en 2006 sans voir la réalisation de son rêve panafricain. Mais son héritage est immense. Son appel à l’unité, à l’autonomie intellectuelle, à l’éducation décolonisée et à la solidarité panafricaine reste d’une brûlante actualité.

Dans un monde en proie à la fragmentation et à la recolonisation économique, les idées de Ki-Zerbo résonnent comme un appel à la conscience collective. Il incarne cette figure de l’intellectuel total, dont l’engagement traverse les siècles et les générations.

Conclusion

Joseph Ki-Zerbo n’était pas seulement un homme du passé, il est un homme d’avenir. Son panafricanisme, loin d’être un slogan creux, était un projet structuré, lucide, cohérent, ancré dans l’histoire et orienté vers l’émancipation totale des peuples africains. Pour ceux qui rêvent encore de la fédération des États africains, pour ceux qui refusent de subir l’ordre mondial actuel, il reste un phare dans la nuit.

Et comme il le disait : « Si nous nous couchons, nous sommes morts ».