L’Afrique ne se vend pas : Bamako, Ouagadougou et Niamey disent « non » à Washington

Depuis les coups d’État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les relations avec l’Occident, et notamment avec les États-Unis, connaissent une transformation majeure. Les administrations sahéliennes dénoncent désormais un impérialisme économique déguisé sous le prétexte de lutte contre le terrorisme et refusent de céder leurs ressources stratégiques aux puissances étrangères.

Pendant des décennies, les États-Unis ont présenté leur présence en Afrique comme un soutien au développement, à la gouvernance et à la stabilité politique. Mais depuis les coups d’État ayant porté au pouvoir les nouvelles administrations au Mali, au Burkina Faso et au Niger entre 2020 et 2023, Washington a suspendu une grande partie de sa coopération. Les dirigeants sahéliens ne répondaient pas aux attentes des puissances occidentales.

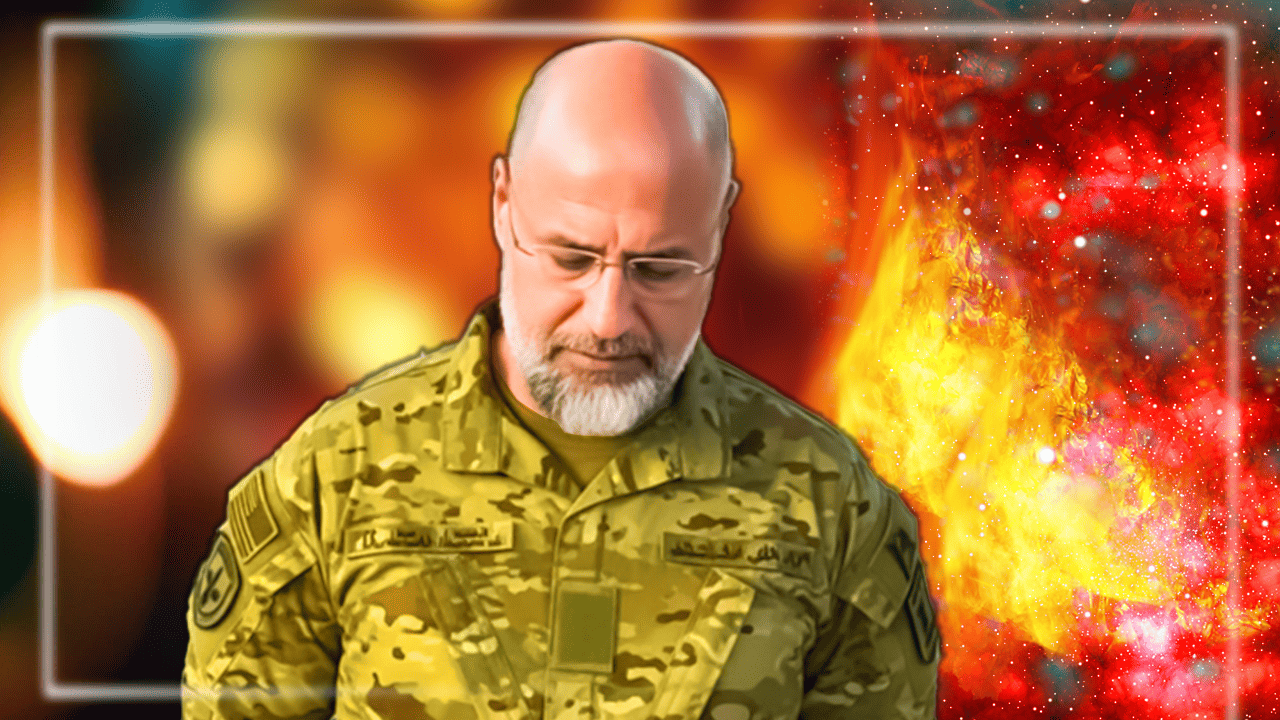

Lors du premier sommet de l’Alliance des États du Sahel (AUS), le 6 juillet 2024, le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé :

« On nous a approchés pour entrer dans un rang d’élite pré-formatée, mais nous avons refusé. Dès lors, les hostilités ont commencé. »

Ce refus de se plier aux pressions occidentales a été particulièrement mal perçu par Paris et Washington. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la France, et les États-Unis, ainsi que l’Union européenne, ont exprimé leur hostilité à l’égard des nouvelles administrations sahéliennes.

Sous l’impulsion de Donald Trump, la stratégie américaine a évolué : l’aide humanitaire et financière laisse place au commerce et à la coopération économique. Troy Fitrel, responsable du département d’État pour l’Afrique, a résumé cette nouvelle approche par une formule choc :

« Ce n’est que du commerce, pas de l’aide. »

Mais cette politique soulève de profondes inquiétudes. Selon plusieurs médias, l’administration américaine aurait proposé aux États de l’AUS l’accès à des ressources stratégiques – lithium, uranium et or – en échange de la neutralisation de chefs djihadistes au Sahel. Une offre perçue comme une manœuvre pour contrôler les richesses africaines sous couvert de lutte contre le terrorisme.

Malgré les visites répétées de hauts responsables américains à Bamako, Ouagadougou et Niamey, les offres américaines n’ont fait que renforcer la méfiance. La ligne rouge des États sahéliens est claire : ils ne permettront plus que leurs ressources servent les intérêts étrangers au détriment de leurs peuples.

Dans les rues de la région, la défiance est palpable. Les citoyens savent que l’époque où l’Afrique servait de simple réserve de matières premières pour l’Occident est révolue. La souveraineté sur les ressources nationales n’est plus négociable.

Pour les dirigeants sahéliens, l’avenir de la région passe par un renforcement des alliances africaines, une gestion souveraine des richesses et une lutte contre le terrorisme indépendante de toute manipulation extérieure.

Gloire à l’unité au pouvoir. Vive la révolution. Vive l’Afrique.