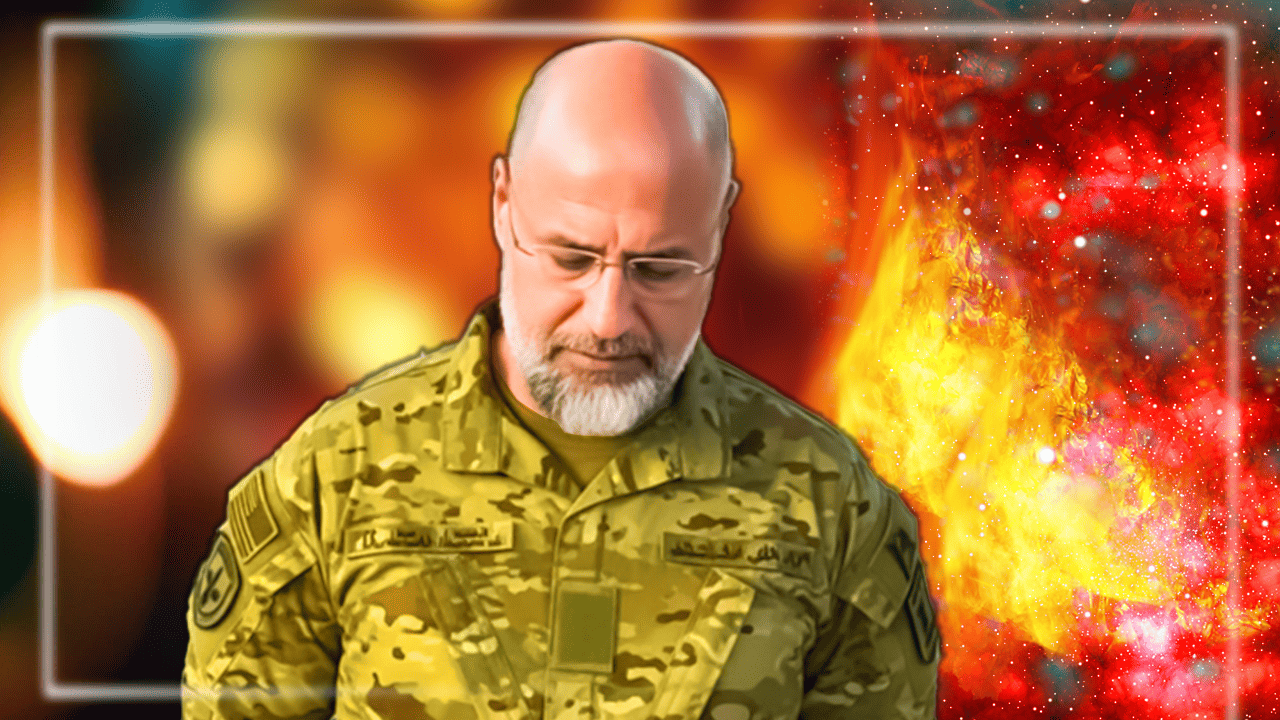

Le Général Michael Langley Humilier par une journaliste. Sur Le Burkina Faso.

Quand une journaliste africaine ose confronter le général Michael Langley, sur ses propos envers le Burkina Faso, c’est toute la question de la souveraineté africaine face aux ingérences étrangères qui est mise à nu. Dialogue tendu, révélations, hypocrisies : découvrez un échange inédit qui secoue la géopolitique du Sahel.

En avril dernier, un haut responsable militaire américain, le général Michael Langley, commandant de l’AFRICOM (Commandement des États-Unis pour l’Afrique), s’était permis une remarque désinvolte à l’égard du président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d’une audition au sénat américain. Ces propos avaient enflammé l’opinion publique africaine, suscitant une vague d’indignation sur le continent.

Plus récemment, ce même général a accordé une interview à une journaliste kenyane, qui n’a pas hésité à le confronter avec professionnalisme, pertinence et courage. Le nom d’Ibrahim Traoré est devenu difficile à prononcer sans nervosité dans la bouche du général, tant ses réponses ont montré un malaise certain.

🎙️ L’interview : tensions, non-dits et vérités déguisées

La journaliste commence fort : elle lui rappelle ses propos controversés, selon lesquels le gouvernement burkinabè aurait détourné près de 4 milliards en or pour financer un régime militaire, au lieu d’investir pour le bien-être du peuple. Une accusation grave, qui avait soulevé une condamnation quasi unanime sur le continent.

Le général se justifie en invoquant le droit du Burkina Faso à la souveraineté :

« Ils prennent leurs décisions concernant l’utilisation de leurs ressources. Mon intervention visait uniquement à soulever des préoccupations militaires, car le Burkina est aujourd’hui l’épicentre du terrorisme mondial. »

Terrorisme au Sahel : l’argument stratégique des États-Unis

Lorsqu’on lui demande si la situation sécuritaire s’est empirée depuis l’arrivée au pouvoir d’Ibrahim Traoré, Langley répond par l’affirmative :

« Oui, il y a eu davantage d’attaques. Cela nécessite plus de ressources. Mais ce sont leurs décisions. »

Plus tard, il admet que la présence de groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda dans la région menace également les intérêts des États-Unis, justifiant ainsi l’implication américaine.

La vraie question : défense de la souveraineté ou pillage stratégique ?

La journaliste insiste alors sur un point crucial : les Africains ne veulent plus de protectorat déguisé. Elle demande si les déclarations du général ne traduisent pas une volonté des États-Unis de s’immiscer dans la souveraineté africaine pour protéger leurs intérêts économiques, notamment l’accès aux ressources minières stratégiques.

Le général tente d’éluder la question :

« Il y a d’autres pays qui font ça aussi. Nous respectons leur souveraineté et leur droit de choisir leurs partenaires. »

Mais ses réponses restent floues et trahissent une posture néocoloniale mal dissimulée.

✊ Une leçon d’indépendance donnée par une journaliste africaine

L’ensemble de l’échange a mis en lumière une vérité fondamentale : les Africains ne sont plus dupes. Ils voient clair dans les stratégies de domination camouflées en « partenariat sécuritaire ». La journaliste kenyane, par sa rigueur, a rappelé au monde que l’Afrique n’est pas une zone d’influence passive, mais un continent conscient, en lutte pour sa souveraineté et sa dignité.

Conclusion : l’heure de l’éveil africain a sonné

Ce face-à-face entre une journaliste africaine lucide et un général américain embarrassé témoigne d’une transformation historique : l’Afrique n’acceptera plus d’être traitée comme une arrière-cour géopolitique.

Honneur, gloire, unité, pouvoir révolutionnaire ! Vive l’Afrique unie et prospère ! Vive la révolution !