« Souveraineté et sécurité : le clash idéologique entre le Bénin et l’AES »

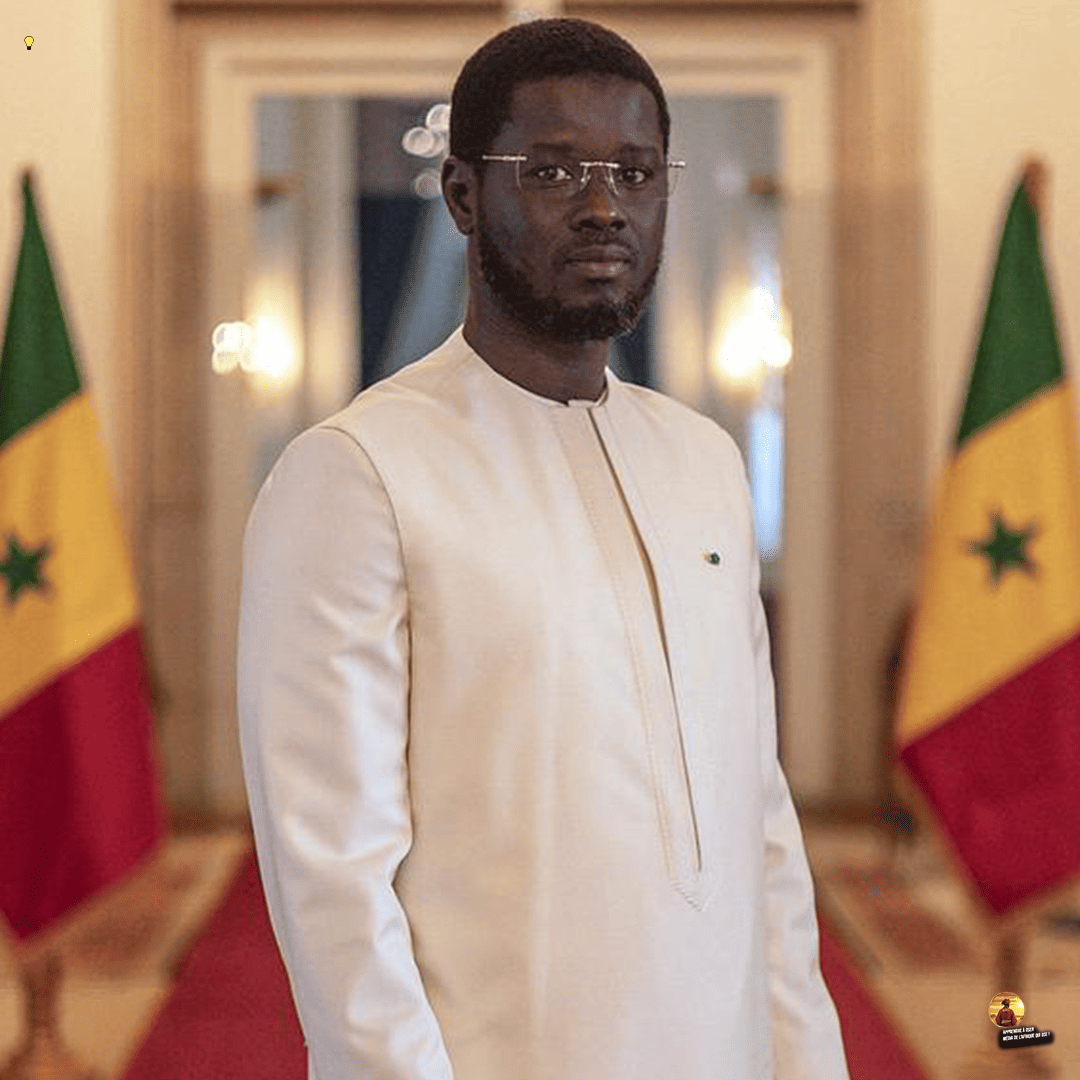

Alors que le vent de la souveraineté souffle sur le Sahel, les anciens alliés et partenaires semblent perdre le sommeil. Les déclarations récentes du président béninois Patrice Talon ont jeté une lumière crue sur une fracture idéologique de plus en plus visible entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et certains dirigeants d’Afrique de l’Ouest encore arrimés à l’ancien ordre néocolonial. Mais au-delà des mots, que révèle réellement cette posture ? Et pourquoi les puissances installées tremblent-elles aujourd’hui face à ces “fantômes” qu’elles croyaient avoir enterrés ?

Quand Patrice Talon parle, l’AES écoute… et répond

Il y a quelques heures à peine, Patrice Talon, président du Bénin, en fin de mandat, a livré un commentaire pour le moins déroutant à l’encontre des pays membres de l’Alliance des États du Sahel. Il affirmait que disposer de moyens pour acheter des armes suffisait à prouver sa souveraineté. Selon lui, nul besoin de rompre les liens avec les partenaires occidentaux pour se dire souverain.

Une telle déclaration, en apparence pragmatique, révèle une méconnaissance profonde — voire un déni — des réalités qui ont conduit les peuples sahéliens à rompre avec un modèle d’asservissement maquillé en coopération. Car acheter des armes à la France ou aux États-Unis ne fait pas de vous un État libre ; cela vous rend simplement dépendant d’un marché, souvent conditionné par des intérêts étrangers.

Une souveraineté façonnée par la lutte, pas par les mots

Du côté de l’AES, la diplomatie est claire : la souveraineté ne se mesure ni à la capacité d’achat, ni au niveau de politesse dans les discours. Elle se manifeste par la liberté de choix stratégique, la capacité à dire non, à former ses propres troupes, à sécuriser son territoire sans tuteur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Mali s’est tourné vers la Russie et d’autres partenaires non traditionnels. Non pas par caprice idéologique, mais parce que le système hérité de l’ère coloniale ne fonctionnait plus.

Un diplomate malien a résumé la situation sans détour : « Avec nos propres ressources, on nous interdisait d’acheter ce qu’il nous fallait. » Aujourd’hui, les partenariats sont réorientés en fonction des intérêts africains, et non plus selon l’agenda de Paris, de Washington ou de Berlin.

Le terrorisme : instrument de domination et d’occupation

Il est impératif de rappeler ce que beaucoup, à l’image de Talon, semblent oublier : le terrorisme n’est pas un phénomène isolé, spontané, ou uniquement religieux. Il est un projet de déstabilisation, monté, financé et entretenu par certains États, parfois même voisins, qui y trouvent un intérêt géopolitique.

Ce n’est donc pas un hasard si, dans les zones les plus touchées, les groupes terroristes ciblent des infrastructures clés, déstabilisent les populations et empêchent toute forme d’organisation sociale ou politique alternative. C’est une stratégie de neutralisation, pour que l’Afrique reste dépendante et occupée, non plus militairement, mais mentalement, spirituellement, économiquement.

Changement de paradigme : quitter le livre de l’autre

La nouvelle guerre n’est plus seulement militaire. Elle est narrative. Les puissances occidentales n’ont plus besoin de soldats pour occuper l’Afrique ; il leur suffit de contrôler les récits, les analyses, les mots. Ce sont les dépêches de l’AFP qui forgent l’opinion publique, même chez des journalistes africains bien intentionnés. Ce sont les chaînes étrangères qui qualifient des dirigeants africains de « jeunes putschistes », tandis que d’autres, pires encore, sont blanchis.

Il est donc temps de changer de narratif, de sortir du livre de l’autre. Comme le disait un responsable de l’AES : « Il ne suffit pas de tourner la page, il faut sortir du livre. » Et ce nouveau livre ne sera pas écrit à Paris ou à Bruxelles. Il sera rédigé par les peuples africains, dans leurs langues, selon leurs propres intérêts.

Patrice Talon et le réveil douloureux des “fantômes” du Sahel

L’embargo imposé au Mali devait l’asphyxier. Il l’a renforcé. L’isolement diplomatique du Burkina Faso devait l’affaiblir. Il l’a structuré. L’éviction des bases françaises au Niger devait précipiter le chaos. C’est la sécurité qui est revenue. Voilà pourquoi certains ne dorment plus la nuit.

Enfin : Ne plus se distraire, construire l’avenir

La souveraineté, ce n’est pas seulement la rupture. C’est la construction autonome d’un futur, la maîtrise des choix, la réappropriation de l’histoire et du langage. L’AES a posé les bases d’un nouveau paradigme. L’Afrique n’a pas besoin de tutelle, mais de confiance en elle-même. Et la jeunesse africaine, loin des distractions médiatiques et politiques, a un rôle central à jouer dans cette refondation.

Il ne s’agit plus seulement de résister. Il s’agit désormais de bâtir. Non pas contre les autres, mais pour nous-mêmes. Et cela commence par refuser les récits imposés, par penser par nous, pour nous, avec nous.