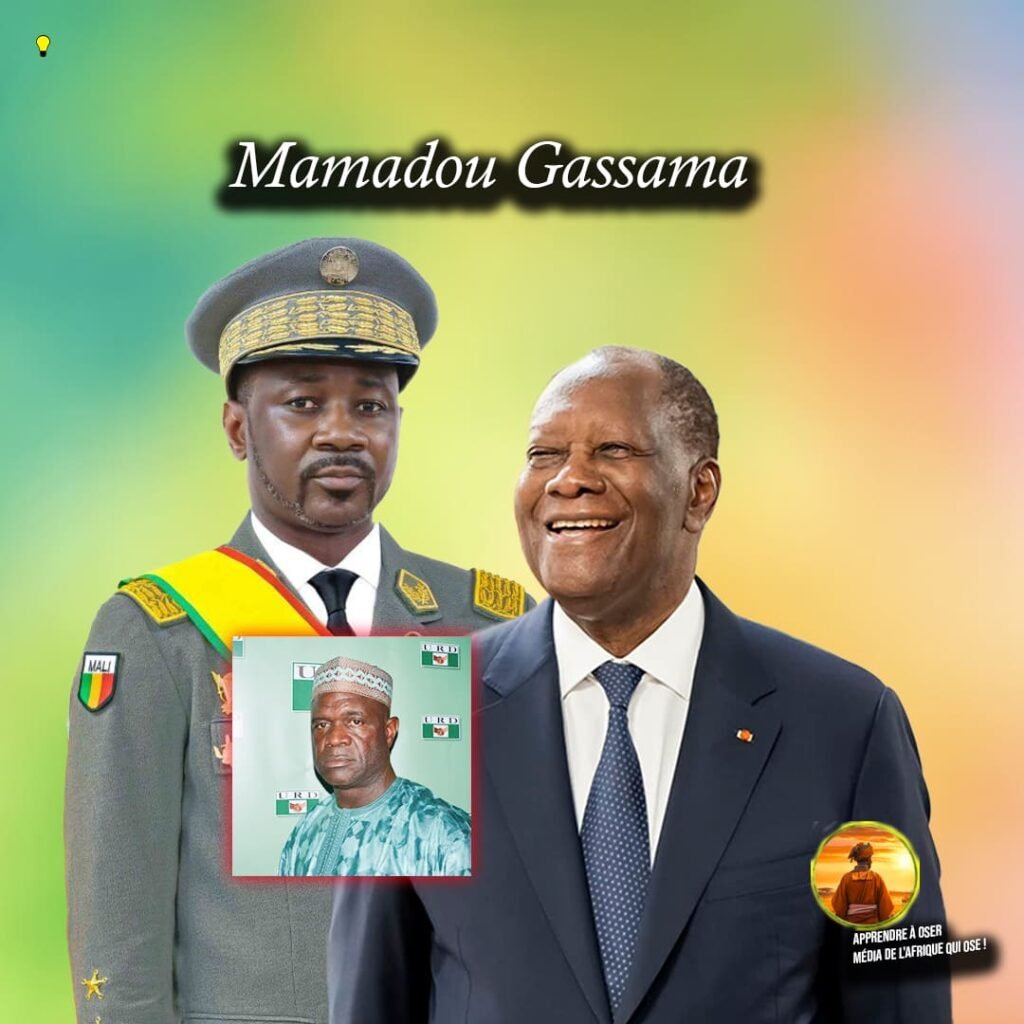

Tensions Mali-Côte d’Ivoire : l’arrestation de Mamadou Hawa Gassama ravive les plaies d’une relation sous tension

Arrêté en Côte d’Ivoire le 2 juillet 2025, Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil National de Transition du Mali, est accusé d’outrage et d’incitation à la haine après des propos jugés offensants envers le président Alassane Ouattara. Ce fait divers politico-judiciaire relance les tensions entre Abidjan et Bamako, sur fond de méfiance persistante, de rivalités postcoloniales et d’une rente historique qui continue d’empoisonner les relations entre les deux pays.

Une arrestation qui fait des vagues diplomatiques

Le 2 juillet 2025, Mamadou Hawa Gassama, ancien député malien et membre influent du Conseil National de Transition (CNT), a été arrêté en Côte d’Ivoire alors qu’il se trouvait à Séguéla pour présenter ses condoléances dans un cadre familial. Ce déplacement privé a viré à l’interpellation judiciaire. L’homme politique est aujourd’hui poursuivi pour outrage, incitation à la haine et à la déstabilisation des institutions, après des propos jugés offensants à l’égard du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, diffusés sur les réseaux sociaux.

Cette affaire n’est pas un simple incident diplomatique. Elle s’inscrit dans un contexte tendu entre Abidjan et Bamako, où les rapports entre les deux pays voisins ne cessent de se dégrader depuis plusieurs années.

Une relation historique entre coopération et rivalité

La Côte d’Ivoire et le Mali partagent bien plus que des frontières : une histoire commune façonnée par la colonisation française, une interdépendance économique, une communauté migrante importante, et des enjeux géopolitiques croissants.

À l’époque coloniale, le Mali (ancien Soudan français) et la Côte d’Ivoire faisaient partie de l’Afrique-Occidentale française (AOF). L’administration coloniale favorisait les mouvements de main-d’œuvre malienne vers les plantations ivoiriennes, installant ainsi une dynamique migratoire et économique structurante. Aujourd’hui encore, la diaspora malienne en Côte d’Ivoire constitue une des plus importantes communautés étrangères, mais aussi l’une des plus sensibles politiquement.

Depuis les indépendances, les relations entre les deux États ont oscillé entre solidarité panafricaine et rivalité politique.

L’ombre du dossier des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako

L’arrestation de Mamadou Hawa Gassama rappelle immédiatement l’épisode de l’affaire des 49 militaires ivoiriens, détenus au Mali en 2022 et accusés d’être des mercenaires. Malgré une résolution diplomatique, cet incident a laissé des traces profondes dans les relations entre les deux pays.

Depuis lors, la confiance semble rompue. Les échanges diplomatiques se sont refroidis, les initiatives culturelles avortées se multiplient, et les opinions publiques des deux pays ne cessent de s’invectiver, notamment sur les réseaux sociaux.

Une fracture culturelle et symbolique de plus en plus visible

La méfiance entre les deux peuples s’illustre aussi sur le terrain culturel. Le concert de Salif Keita, légende vivante de la musique malienne, prévu en Côte d’Ivoire pour ses 50 ans de carrière, a été annulé, dans un silence révélateur. Peu après, l’artiste ivoirien Debordo Leekunfa a lui aussi renoncé à se produire au Mali, après des menaces de boycott venant d’internautes maliens.

Ces annulations ne sont pas anodines. Elles témoignent d’une fracture affective entre deux peuples historiquement liés, mais aujourd’hui divisés par des perceptions politiques et identitaires antagonistes.

Sortir de la logique de rente et bâtir une relation de respect mutuel

Entre la Côte d’Ivoire et le Mali, il ne s’agit pas seulement de querelles politiques passagères. La rente historique – à la fois coloniale, économique et migratoire – doit être repensée. Les peuples, au-delà de leurs dirigeants, attendent une relation fondée sur l’égalité, la justice et la réciprocité.

Il est temps que les deux pays dépassent les logiques de représailles, de susceptibilités politiques et d’orgueil diplomatique. Car si l’histoire les a unis, c’est leur capacité à dialoguer avec maturité qui déterminera l’avenir de la région.